ここから本文です。

更新日:2025年8月15日

甲州ワイン伝道師によるコラム - 田崎真也氏ワインセミナー「甲州種を識る」

2025年8月2日に東京にて行われた、田崎真也氏ワインセミナー「甲州種を識る」について、甲州ブドウの歴史を交え紹介します。

日本各地、そしてアメリカ・ナパバレー、ドイツ・ラインガウの甲州ワインを、甲州種ブドウの歴史と共に、東京日本橋の『Cave de ワイン県やまなし』にて比較テイスティング。15名の方が参加しました。

1. 甲州ブドウの歴史(仲田道弘)

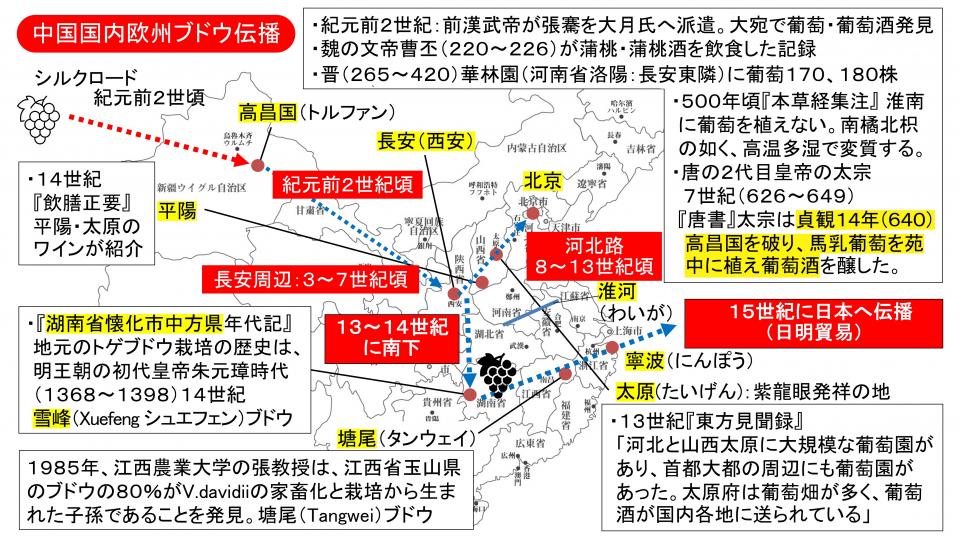

「甲州ブドウの母方は東アジア品種の刺(トゲ)ブドウ。父は西欧品種で中国で交配し誕生した」。約10年前、国の酒類総合研究所は甲州のDNA解析の結果をこのように公表。これが甲州の歴史を探る糸口となりました。今から1万年前、最終氷河期が終わるとブドウは再び繁殖を始め、北米35種、東アジア40種、西欧2種の品種群を形成し陣地を拡大します。なかでも繁殖力を増した西欧品種は欧州全土を席巻する一方、シルクロードを通り中国に到達しました。

7世紀の唐では、長安(西安)の宮中でも西欧品種のブドウとワインがつくられ、次第に中国北西部に広まっていきます。マルコポーロの『東方見聞録』には、13世紀「河北省と山西省太原、北京にブドウ園があった。太原からはワインが国内各地に送られていた」と記録されています。

しかしこの西欧品種は中国南部には進めませんでした。唐の薬学書(本草書)にあるとおり、乾燥を好むこの西欧ブドウは温暖湿潤地帯では育たなかったためです。

中国における西欧ブドウ伝播図

これでは甲州は誕生しないことになります。

ただ一瞬、西暦1300年をはさんだ100年間は低温乾燥気候へと大きく変化しました。モンゴルが南下し元王朝をつくったように、西欧品種も南下し自生する東アジア品種と交配。ここに刺ブドウが誕生します。このことを裏付けるように、湖南省懐化市中方県の年代記では「地元刺ブドウ栽培の歴史は14世紀後半の明王朝朱元璋時代に始まる」としています。刺ブドウは本来紫色ですが、薄紫色のブドウは紫桜と呼ばれ、日本の甲州となっていきます。

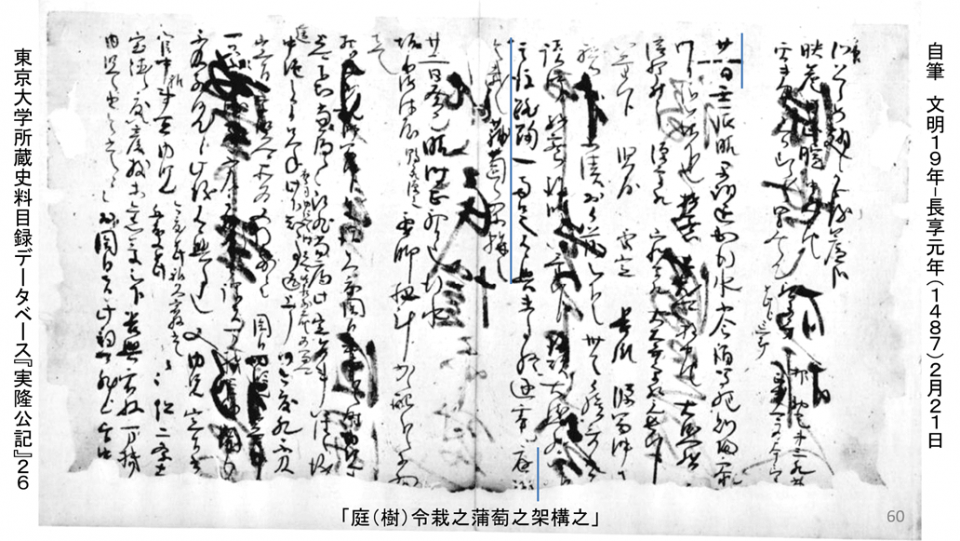

このブドウは15世紀に日明貿易で京都に渡ります。1487年には公卿三条西実隆の庭にブドウ棚が架けられ、2年後に結実。その後7年間ブドウは宮中に献上されています。既にこの頃には樹木商人が現れ、貴族の庭では珍しい樹木の移植、剪定、接木が行われていたのです。

出典:東京大学所蔵史料目録データベース『実隆公記』26

そして16世紀には日本医学の祖といわれる曲直瀬道三によってブドウは薬として紹介されます。江戸時代には、尾張城や甲府城の薬園・樹木畑でブドウが栽培され、徳川家ではブドウやブドウ酒が滋養の進物になっていました。各地でも献上品余りなどのブドウが流通し、紫、紫桜、緑色のブドウが全国19地域で確認されています。

明治時代になると、輸入した欧州品種が病害虫で全滅するなか、刺ブドウのDNAを持った甲州は、日本の湿潤気候を生き抜き今日まで500年の歴史を刻むことができたといえます。

2. テイスティング

テイスティングコメントは田崎真也氏(文責 仲田)。

(上記写真)右のワインから、ビンテージの若い順に紹介します。

(1) 島根県

清酒酵母仕込 甲州 2022 島根ワイナリー

アルコール度数:11.8%(補糖)

酸度:5g/ℓ(通常の甲州ワインの平均は6.5g/ℓ程度)

島根県産の甲州ブドウ

MLF(Malolactic Fermentation)で減酸され、香りが穏やかになり、乳製品(ヨーグルト)のような香りが出ている。

Malolactic Fermentation アルコール発酵が終わった後の二次的な発酵。リンゴ酸が乳酸菌の働きによって乳酸と炭酸ガスに分解される乳酸発酵。ワインの酸味をまろやかにし、ヨーグルトやバターなどの乳製品の香りやナッツのような複雑な香りを加える効果がある。赤ワインに多い。

(2) 宮崎県

甲州 プライベートリザーブ 2022 都農ワイナリー

アルコール度数:11%(補糖)

酸度:6.2g/ℓ

宮崎県都農町の甲州ブドウ

味わいにピノグリなどに共通する苦みが感じられ、甲州の特徴である灰色(ピンク)系ブドウの特徴がよく出ている。香りはほんのりグレープフルーツの香りと和梨、枯草の香りが調和している。白いスパイスのミネラル感がある。

2024ヴィンテージは「Decanter World Wine Awards」で金賞を受賞。

(3) アメリカ ナパバレー

Napa Nalley Koshu KAZUMI 2022 Kazumi Wine

アルコール度数:12%(補糖なし)

新樽で4カ月間シュールリー(澱との接触)

雨が降らない中でのブドウ栽培となり、水分ストレスで糖度、凝縮度の高いブドウが栽培されたと考えられる。フレーバーの余韻の長さに特徴がある。

(4) 山形県

月山ワイン ソレイユ ルバン 甲州シュールリー 2021 月山ワイン山ぶどう研究所

アルコール度:12.5%(補糖)

鶴岡市西荒屋地区の甲州ブドウ。江戸時代から栽培されていると言われている。

酸度:7g/ℓに近い。

ステンレスタンク醸造 ビン熟

甲州ブドウ栽培の北限とされているエリアで、酸度が高い。

(5) 山梨県

ロリアン甲州 Vigne de Nakagawa 2021 白百合醸造

アルコール度数:12%(補糖)

山梨県笛吹市一宮町産中川農園の甲州ブドウ

さわやかな柑橘系の香りに心地よい苦み、そして塩味を感じる。

2023年の広島サミットで京都の菊乃井の和食に合わせた。2017ヴィンテージは「Decanter World Wine Awards」でGoldを受賞している。

(6) 鳥取県

ホージョーワイン ヴィンテージ白 2021 北条ワイン醸造所

アルコール度数:13%(補糖)

北条砂丘産の甲州ブドウ

樽熟成に加え一升瓶で熟成している。

皮ごと醸したオレンジワインに近い渋い味わいと濃い色づき。

昔の甲州に近く、皮から出た渋さに加え酸化のニュアンスが強く出ている。

(7) 長野県

信州の甲州 2019 はすみファーム&ワイナリー

アルコール度数:12%(補糖)

長野県東御市産の甲州ブドウ

酸は高く8g/ℓ近いものをMLFで6.5g/ℓまで落としている。

MLFによるバターの香りがあり、オーストラリアのセミヨンに近い感じがする。

(8) ドイツ ラインガウ

Rheingau Koshu Trocken 2017 Schönleber Blümlein

アルコール度数:11.5%(補糖なし)

原産地呼称:QbA ラインガウ・ミッテルハイム(北緯50度:樺太(サハリン)付近)

白桃などの繊細な果実の香り、穏やかで熟した酸味と甘さの絶妙なバランス。フレーバーの余韻の長さに特徴がある。

3. まとめ(仲田道弘)

涼しいエリアでの甲州ブドウの栽培は、糖度が上がりにくい代わりに酸が残る。一方、暖かいエリアでは糖度はそこそこ上がるが酸と香りが低くなる。つまり、冷涼なエリアに多い酸と香り、暖かいエリアに多い糖とミネラルのバランスによって様々な酒質の甲州ワインが生まれる。

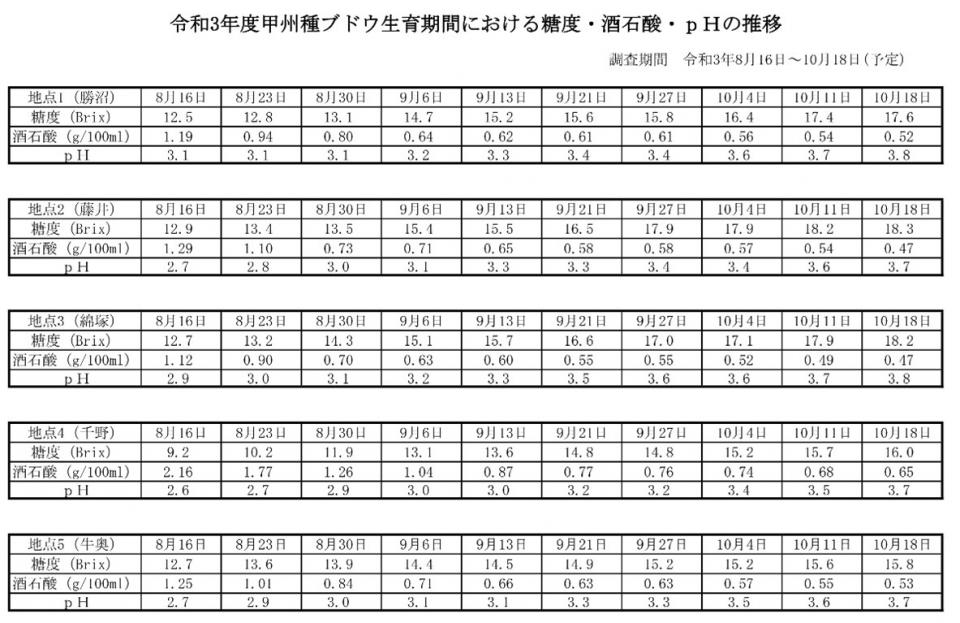

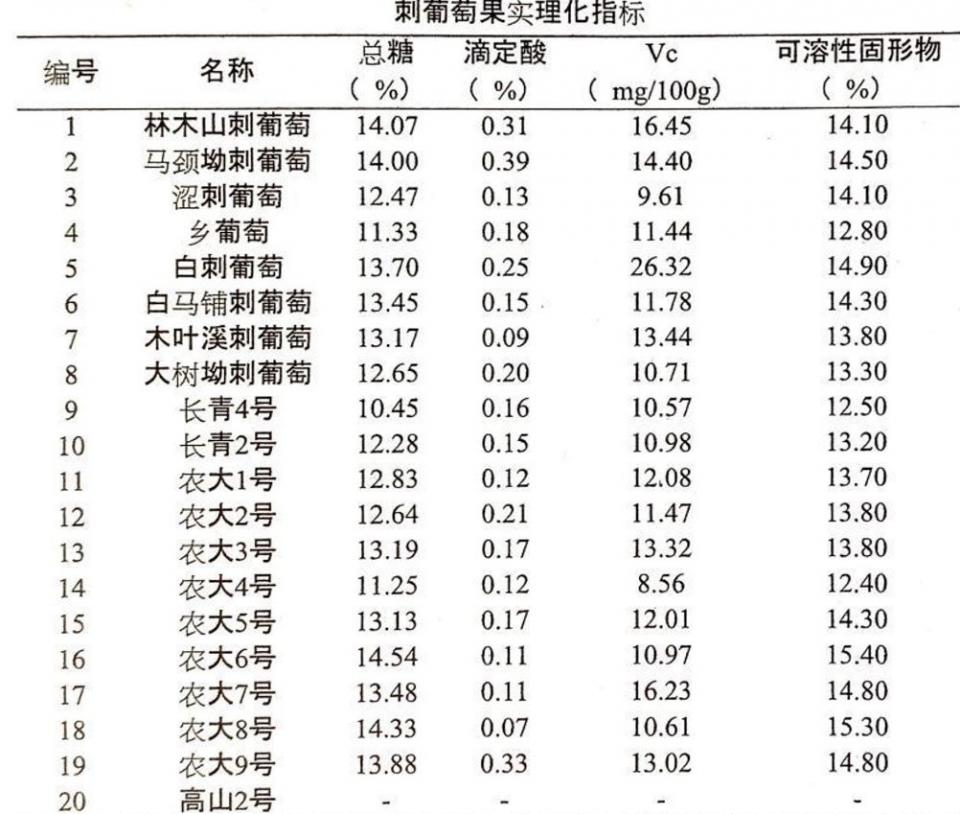

いずれも甲州ワインでは発酵前に糖を加える補糖を行うのが一般的となっている。このことは、甲州ブドウの祖先であるトゲブドウの糖度、酸度から生じた特性だと言える。一般的な甲州ブドウは糖度が14~17度、酸度が5~6度となっており、トゲブドウの平均糖度13度、平均酸度2度の遺伝子を引き継いでいる。糖度が低いことが、日本の高温多湿の気候の中で病虫害から身を守り、甲州ブドウの500年の歴史につながっているともいえる。

また、甲州特有の繊細な香りや味わいのニュアンスを残すには、果汁やワインの酸化に注意した醸造方法が今日では一般的となっている。第2次大戦後から行われた甲州の醸し仕込みは、収穫したての甲州ブドウをつぶすと十分な果汁が取れないため、粒の果肉離れを促すために始まった。当時のプレス機は性能があまり良くなく、まずは粒を柔らかくして絞って果汁の収穫量を上げようとしたのだが、これが甲州の渋みの原因であった。これは、現在のオレンジワインの製法にもつながっているともいえる。

出典:2021年甲州市調査 平均糖度(Brix) 17.18 平均酸度 5.3 g/ℓ

湖南農業大学提供 刺ブドウ 平均糖度 13.02 平均酸度 1.8g/ℓ

通常の欧州種ブドウの糖度は22~24度あり、このブドウからアルコール度12度のワインがアルコール発酵で醸造される。このアルコール度数が11度以下のワインだと、発酵後に酢酸発酵などの危険性が増すため、甲州ブドウなどだと17度の糖度に5度分の砂糖を補って(補糖して)22度の糖度の果汁にしてからアルコール発酵をする。

現在は温暖化によってブドウの糖度が上がりすぎ、アルコール度数14度を超すようなワインになってしまいワインのバランスを欠くというような現象も起きている。ナパバレーの甲州は糖度が22度まで上り、補糖をしないで12度のアルコールが生まれている。

この記事を書いたのは・・・

仲田道弘(なかだみちひろ)

1959年山梨県生まれ。筑波大学卒業後、山梨県庁に入庁し30年以上山梨ワインの振興に携わる。観光部長を経て2020年から(公社)やまなし観光推進機構理事長。現在、山梨県立大学特任教授、オーガニックワイン推進コンソーシアム会長、OIV登録品種協議会顧問、甲州ワイン・ロンドンプロモーションKOSHU OF JAPAN顧問なども務めている。

著書に『日本ワイン誕生考』(山梨日日新聞社2018)、『日本ワインの教科書』(柴田書店2021共著)、『日本ソムリエ協会教本』(日本ソムリエ協会2024~共著)、『日本のワイン全歴史』(創森社2025)などがある。

東京・日本橋の『Cave de ワイン県やまなし』について

ワイン県副知事であり、ソムリエの田崎真也氏が監修・運営する、レストランとショップを併設した山梨の「食の体感拠点」です。 山梨県産ワインと県産食材のペアリングを楽しんでみませんか?

また、ショップでは、県産のワイン・日本酒など300 種類以上を展示販売しています。ワインに合うおつまみや調味料、山梨の名産品(旬の果物、信玄餅、ほうとうなど)も揃えています。

|

Cave de ワイン県やまなし 住所|東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル1F アクセス|日本橋駅B0、B3出口より徒歩1分 電話番号|03-3527-9185 (レストラン)/ 03-3241-3776 (ショップ) |