ここから本文です。

更新日:2025年11月7日

【歴史学者・平山優氏監修】~信玄公ゆかりの地を訪ねて~

信玄公の故郷である山梨県には、その栄光の軌跡を今に伝える数々の史跡が点在しています。単なる過去の遺構に留まらず、信玄公の息づかいや、当時の熱気を肌で感じることができる貴重な場所ばかりです。この記事では、山梨県内に残る34の「信玄公ゆかりの地」を厳選してご紹介します。歴史に想いを馳せながら、それぞれの場所に秘められた物語に触れてみませんか。

|

目次 |

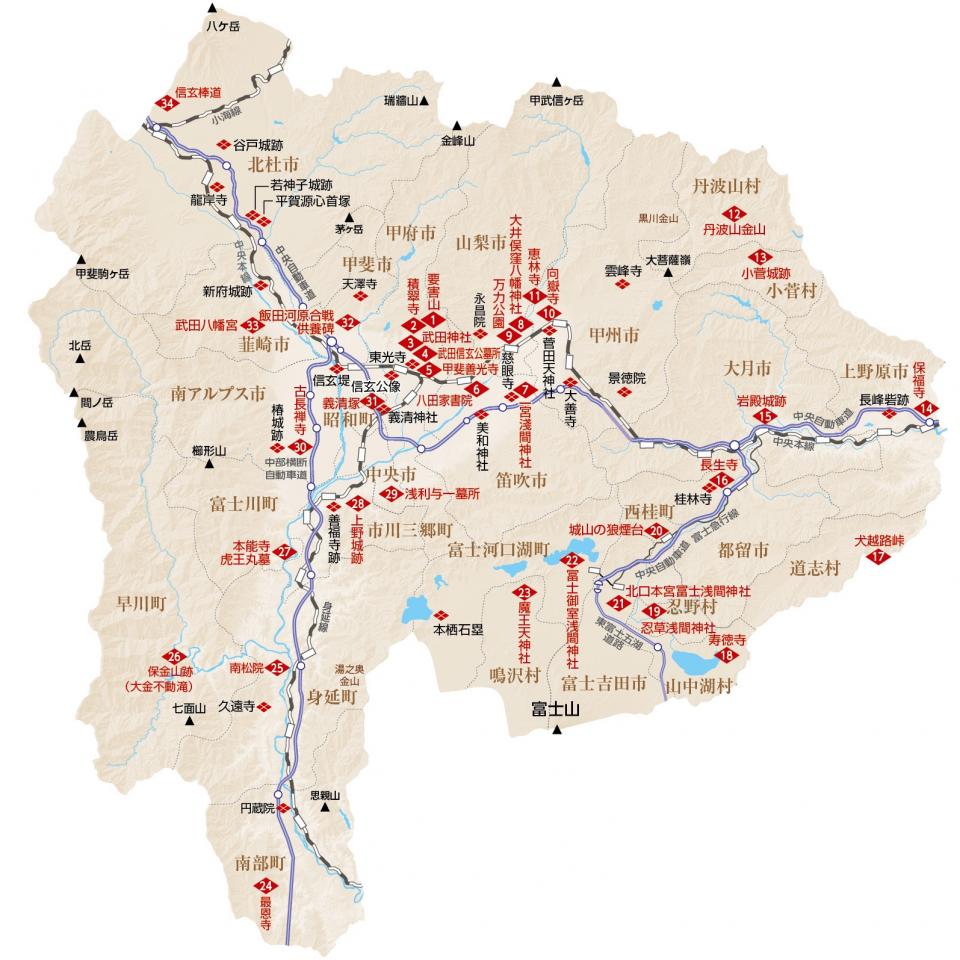

全体MAP

甲府市

01|要害山(ようがいさん)|甲府市

信玄公の父、信虎が躑躅ケ崎館(つつじがさきやかた)の詰城(つめじろ)として築城した山城。大永元年(1521年)10月、今川軍が甲斐に侵攻した際、信虎は臨月であった大井夫人を要害山城に避難させ、11月3日に信玄公がこの城で産まれたと伝わる。

02|積翠寺(せきすいじ)|甲府市

行基(ぎょうき)が開創したとされ、境内の巨石から水が噴き出したことから、古くは石水寺と称した。信玄公は積翠寺で誕生したとの伝承もあり、産湯(うぶゆ)の井戸が残る。

03|武田神社(たけだじんじゃ)|甲府市

永正16年(1519年)、信虎はこの地、躑躅ヶ崎に館を築き「甲斐府中」を定める。これより60余年、信虎・信玄・勝頼の居館となる。武田神社は大正8年(1919年)、館跡に創建された。

04|武田信玄公墓所(たけだしんげんこうぼしょ)|甲府市

信濃国で死去した信玄公は、この墓所のある武田二十四将の一人である土屋右衛門尉昌次の邸内で荼毘(だび)に付された。墓所内の「八房梅(やつぶさのうめ)」は一つの花に8個の美を結ぶ珍しいもの。川中島合戦の陣中で信玄公がこの実で喉をうるおしたと伝えられる。

05|甲斐善光寺(かいぜんこうじ)|甲府市

川中島の戦いが激化し、信州の善光寺の焼失を恐れた信玄公が、本尊をはじめ、諸仏、寺宝を甲府善光寺に移した。僧侶、職人、商人も伴い一つの門前町が移動したと伝えられる。後に本尊は豊臣秀吉により帰還。

笛吹市・山梨市・甲州市

06|八田家書院(はったけしょいん)|笛吹市

八田家は武田家の蔵前衆(くらまえしゅう)として、年貢の収納、軍糧(ぐんりょう)の輸送を司っていた。茅葺き入母屋(いりもや)造りの書院は美しい庭園の中にあり、紅葉に染まる秋は格別な趣がある。県指定文化財の八田家書院と八田家御朱印屋敷が隣接している。

07|一宮淺間神社(いちのみやあさまじんじゃ)|笛吹市

後奈良天皇より武田家を通じて奉納された、国指定重要文化財の後奈良天皇書写の紺紙金泥般若心経(こんしきんでいはんにゃしんきょう)をはじめ、太刀や信玄公自詠の和歌の短冊など、信玄公ゆかりの文化財が数多く残る。

08|大井俣窪八幡神社(おおいまたくぼはちまんじんじゃ)|山梨市

本殿は、現存する国内最大の十一間社流造(じゅういっけんしゃながれづくり)。建造物9棟11件が国指定重要文化財に指定されている。神社本紀には、弘治3年(1557年)に晴信(信玄公)が信州出陣の際、配下に命じて扉に金箔を再興させたと記されている。

09|万力公園(まんりきこうえん)|山梨市

笛吹川の氾濫が度重なる水難所であったため、信玄公が治水事業の一環として赤松を植えさせたと伝わる。後に築かれた雁行堤(がんこうてい)は信玄公の治水技術を基に考えられたとされ、今も石積みの一部が残る。

10|向嶽寺(こうがくじ)|甲州市

信玄公が僧侶の修行を励ますために記した壁書が残る。五箇条からなり、執務上の守るべきを示し学問に励み、禅道の修行に精進すべきことが記してある。信玄公27歳のときの書とされる。

11|恵林寺(えりんじ)|甲州市

開山は夢窓国師。信玄公は名僧快川(かいせん)国師を迎え、深く帰依。信玄公自ら恵林寺を菩提寺と定めていたため、3年間の秘喪の後、天正4年(1576年)4月に信玄公の子、勝頼が施主となって本葬が執行された。武田家滅亡後、織田軍により国師と僧侶100名余が山門楼上に追われ火を放たれたが国師は恐れることなく「心頭滅却すれば火も自ら涼し」と言い放った。夢窓国師の庭が有名。

丹波山村・小菅村

12|丹波山金山(たばやまきんざん)|丹波山村

室町時代には集落が形成されていた古い歴史を持つ丹波山村は、武田氏全盛期には武田の隠し金山として栄えた。黒川金山の採掘のため金山奉行が置かれるなど、丹波千軒と呼ばれ賑わった。

13|小菅城跡(こすげじょうあと)|小菅村

武田信昌(たけだのぶまさ)により、武州(旧武蔵国)と接する要所として配された小菅氏が天神山に築いた山城。当時、日常は麓に館を構え、山城は非常時に立て篭もる砦だった。山には今も当時の痕跡がある。

上野原市・大月市・都留市

14|保福寺(ほうふくじ)|上野原市

武田家の重臣で上野原城主の加藤丹後守景忠(かとうたんごのもりかげただ)が創建。景忠の父、虎景(とらかげ)は信玄公の旗本奉行で、武術指南役を務めた。慶応元年(1865年)に再建された山門と鐘楼の豪壮な造りも見応えがある。別名月見寺とも言われ、中里介山の「大菩薩峠」にも登場している。

15|岩殿城跡(いわどのじょうあと)|大月市

郡内(ぐんない)領主小山田氏によって築かれた城。「甲陽軍鑑(こうようぐんかん)」に、上野国岩櫃城(いわびつじょう)、駿河国久能山城と並んで、関東三名城に数えられている。織田軍に攻められた勝頼が最後に目指した山城だったが、小山田信茂に拒まれ、勝頼は天目山へ向かい自刃することになる。

16|長生寺(ちょうしょうじ)|都留市

文明元年(1469年)甲斐国守護武田信昌(たけだのぶまさ)が鷹岳宗俊禅師を招き開山。信虎らと活躍した小山田出羽守信有(おやまだでわのかみのぶあり)が、永正9年(1512年)に再興、以後、小山田家の歴代菩提寺となる。

道志村・山中湖村・忍野村・西桂町

17|犬越路峠(いぬこえじとうげ)|道志村

信玄公が小田原城主北条氏康(ほうじょううじやす)を攻める際、道志を通り、犬に先導させて峠を越えたことに由来してその名がついたという説がある。近くには陣を張ったとされる信玄平など、信玄公に由来する地名が点在している。

18|寿徳寺(じゅとくじ)|山中湖村

駿河と相模の国境にあたることから、信玄公はこの地を国境守備の祈願所とした。狩野常信(かのうつねのぶ)作といわれる涅槃図(ねはんず)、明兆(みんちょう)作といわれる星曼荼羅(まんだら)、武田家印判状などの文化財がある。

19|忍草浅間神社(しぼくさせんげんじんじゃ)|忍野村

大同2年(807年)創建。木花咲耶姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)・鷹飼・犬飼坐像の三神像は国指定重要文化財。浅間神社の中に諏訪明神が祀られるようになったのは、信玄公の影響によるものという説がある。

20|城山の狼煙台(しろやまののろしだい)|西桂町

狼煙台は、国防警備のため軍事情報の連絡手段として甲斐国の各地に置かれた。武田氏の地下衆が交代で常駐していたとされる。城山には帯曲輪(おびくるわ)跡や尾根切りなどの烽台(ほうだい=狼煙台)の遺構が残されている。

富士吉田市・富士河口湖町・鳴沢村

21|北口本宮冨士浅間神社(きたぐちほんぐうふじせんげんじんじゃ)|富士吉田市

日本武尊(やまとたける)が富士の遥拝地(ようはいち)として定めたことが起源とされ、1900年以上の歴史を誇る。信玄公が川中島合戦の戦勝を祈願して浅間本社として造営した東宮本殿など、多くの建造物が国の重要文化財に指定されている。

22|冨士御室浅間神社(ふじおむろせんげんじんじゃ)|富士河口湖町

信虎・信玄・勝頼から崇敬を受けた。武田家の祈願所であり、北条氏政に嫁いだ息女・黄梅院(おうばいいん)の安産を願って捧げた信玄直筆の安産祈願文や古文書、武田不動明王像などが所蔵されている。

23|魔王天神社(まおうてんじんじゃ)|鳴沢村

本殿はなく拝殿だけの古代神社の形式。おびただしい刀剣が奉納されている。かつては武運長久を祈願する参拝者も訪れたという。「風の神」「疱瘡(ほうそう)神」「小御岳本宮」が祀られている。

南部町・身延町・早川町・富士川町・市川三郷町

24|最恩寺(さいおんじ)|南部町

武田氏の一族、穴山氏により伽藍(がらん)が整備された。駿河侵攻の際は、信玄公が戦勝祈願を行い、寺領を寄進したと伝えられている。仏殿は国指定重要文化財。境内に穴山勝千代(梅雪の子)の墓所がある。

25|南松院(なんしょういん)|身延町

穴山信君(あなやまのぶきみ)が亡き母南松院のために菩提所として再建。南松院は信玄公の姉にあたる。庭園の亀石は南松院が穴山信友(あなやまのぶとも)に嫁ぐ際に持参した武田家伝来の霊亀石だと伝えられている。

26|保金山跡(ほうきんざんあと)(大金不動滝(おおがねふどうたき))|早川町

保金山は大金山金山とも呼ばれる武田氏の時代の隠し金山。大金不動滝の上にいくつもの坑道があり、この滝の水を金の精錬に使っていた。滝の岩の割れ目に金がつまっているといわれている。

27|本能寺 虎王丸墓(ほんのうじ とらおうまるはか)|富士川町

信虎の三女で信玄公の妹にあたる禰禰(ねね)と信濃の武将諏訪頼重との間に生まれた虎王丸の墓。信玄公暗殺に失敗して逃亡したが、この地で果てた。五輪塔が本能寺裏山に残る。

28|上野城跡(うえのじょうあと)|市川三郷町

城主一条信龍(いちじょうのぶたつ)は信虎の八男。信玄公が甲斐源氏一門の名族一条氏の名跡が絶えぬよう、異母弟の信龍に一条家の名跡を継がせた。信龍は、信玄公からの信頼も厚い名将であり武田二十四将の一人。現在、城の塁跡は蹴裂神社(けさくじんじゃ)となっている。

中央市・南アルプス市・昭和町・甲斐市

29|浅利与一墓所(あさりよいちぼしょ)|中央市

弓の名人として知られる甲斐源氏の武将、浅利与一義成。『平家物語』には、壇ノ浦の戦いで平家の武将を400メートル以上先から射倒したことが記されている。後の子孫とされる浅利信種(あさりのぶたね)は、信玄公の側近として三増峠(みませとうげ)の戦いで戦死。

30|古長禅寺(こちょうぜんじ)|南アルプス市

創建時は長禅寺であったが、信玄公により甲府に新たに長禅寺が創建され、古長禅寺となる。大井夫人は住職に高僧岐秀玄伯(ぎしゅうげんぱく)を招き、信玄公の師とした。岐秀は信玄公の出家時に「信玄」の号を与えた。

31|義清塚(よしきよづか)|昭和町

源義清(みなもとのよしきよ)は武田冠者(たけだかじゃ)を名乗り、甲斐国に源氏の勢力を築いた。義清の没後に館内に社殿を造営したとされる義清神社の西には義清の墳墓といわれる義清塚がある。境内には甲斐源氏祖御旧跡の碑もある。

32|飯田河原合戦供養碑(いいだがわらかっせんくようひ)|甲斐市

大永元年(1521年)信虎が今川軍を迎え撃ち、劇的勝利を収めた飯田河原合戦。合戦場近くの八幡神社にある碑は戦死者の供養のために信虎が建立したと伝えられ、大永6年(1526年)9月の文字が確認できる。

韮崎市・北杜市

33|武田八幡宮(たけだはちまんぐう)|韮崎市

武田家発祥の地にある氏神。石鳥居は室町時代、現存する本殿は信玄公が建立したと伝わる国指定重要文化財。武田家滅亡の直前、勝頼の正室・北条夫人が「願わくば霊神力を合わせて勝つことを」と願文を納めた。

34|信玄棒道(しんげんぼうみち)|北杜市

甲斐と信濃を結ぶ最短の軍用道路。八ヶ岳山麓を直線に貫き、「棒道」と呼ばれている。道中には関所、番所が設けられ往来する兵や馬の世話をする施設が整えられていた。大河ドラマのロケにもよく使われている。

監修者

平山優(ひらやまゆう)

1964年東京都出身

歴史学者

立教大学大学院文学研究科博士前期課程史学専攻(日本史)修了

山梨県埋蔵文化財センター、山梨県史編纂室、山梨県立博物館、山梨県立中央高等学校を経て、山梨大学、放送大学非常勤講師を歴任

現在、健康科学大学特任教授、甲州市文化財審議委員、南アルプス市文化財審議委員、岡山市戦国宇喜多家を継承する会等のアドバイザーをつとめている。

著書『戦国大名領国の基礎構造』で第24回野口賞受賞(2000年)。

『武田信玄』(吉川弘文館)、『山本勘助』(講談社現代新書)などでNHK地域放送文化賞受賞(2007年)。

1988年NHK大河ドラマ「武田信玄」時代考証の資料提供

2016年NHK大河ドラマ「真田丸」時代考証

2021年映画「信虎」武田家考証

2023年NHK大河ドラマ「どうする家康」時代考証を担当。

著書は『戦国大名領国の基礎構造』(校倉書房)、『川中島の戦い』学研M文庫、『武田氏滅亡』『戦国大名と国衆』(角川選書)、『戦国の忍び』(角川新書)など多数。

近著に『武田勝頼』(戎光祥出版)、『小牧長久手合戦 秀吉と家康 天下分け目の真相』(角川新書)『新説・家康と三方原合戦』NHK出版、『徳川家康と武田信玄』(角川選書)等がある。